家族信託

目次

- 1 家族信託について

- 2 こんなお悩みありませんか?

- 3 家族信託でそのお悩み解決します!

- 4 認知症になると何が問題なのか?

- 5 成年後見制度ではだめなの?

- 6 そこで家族信託の提案です!

- 7 図解!家族信託の基本的な仕組み

- 8 参考)信託不動産の登記簿

- 9 信託がスタートしたら?

- 10 よくある質問

- 11 信託できる財産とは?

- 12 信託はいつ終わるの?

- 13 信託を活用する様々な場面のまとめ①

- 14 信託を活用する様々な場面のまとめ①

- 15 信託を活用する様々な場面のまとめ①

- 16 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 17 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 18 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 19 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 20 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 21 信託を活用する様々な場面のまとめ②

- 22 信託の障害・デメリット

- 23 家族信託を検討すべきか?

- 24 家族信託を活用した事例紹介

- 25 家族信託を活用した事例紹介

- 26 家族信託を活用した事例紹介

- 27 私たちがお手伝いできることは?

- 28 家族信託の料金表

- 29 家族信託の料金表

- 30 大人の終活・まとめ

家族信託について

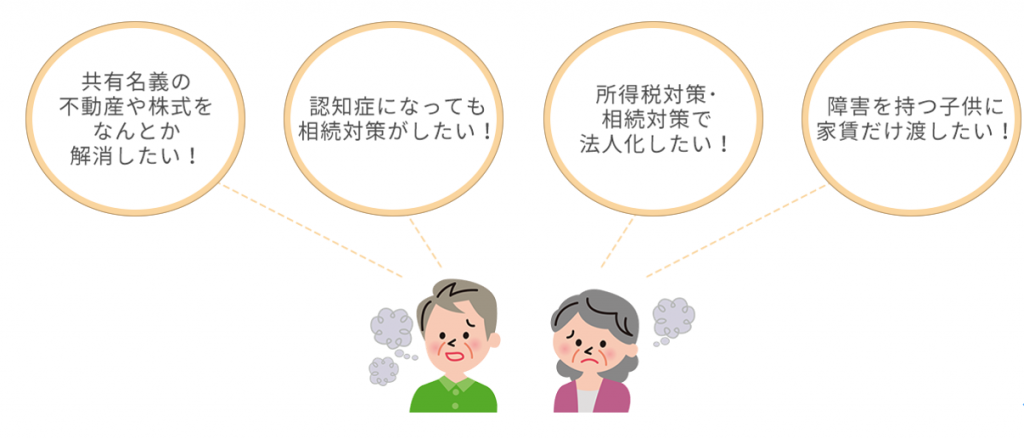

こんなお悩みありませんか?

家族信託でそのお悩み解決します!

けどその前に・・・

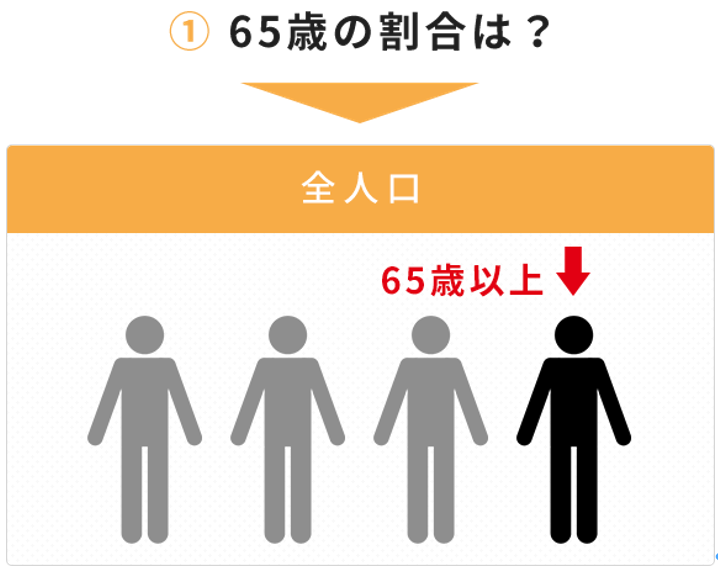

全人口の4人に1人は65歳以上!

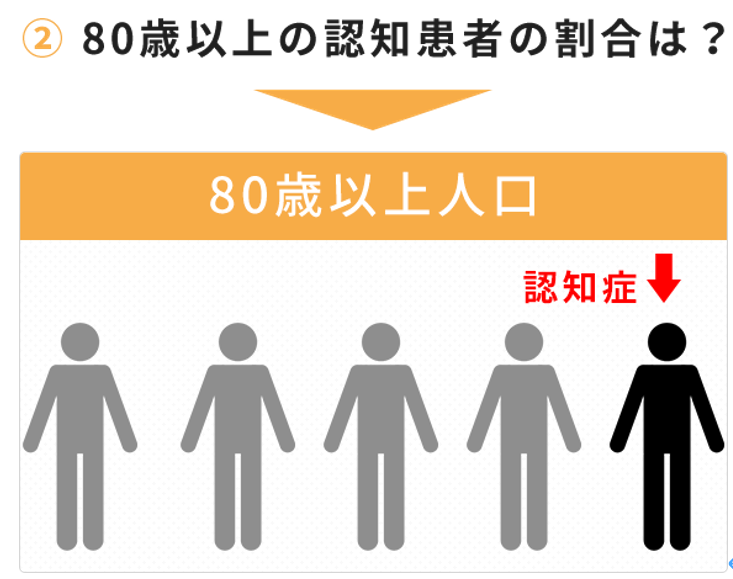

80歳以上の人口のうち5人に1人は認知症!

認知症になると何が問題なのか?

■預貯金の払い出しが出来ません!

■相続税対策をすることができない!

■家を買ったり売ったりすることができない!

家族に余分な相続税を支払わせる事態を招いてしまうかもしれない・・・・

成年後見制度ではだめなの?

■成年後見でできること

- ・認知症になったあと、代わりに別の人がお金を管理できる。

(※引き出しや振込みなど最低限の生活費のみ)

■成年後見でできないこと

- ・相続税対策全般!(資産を運用するため)

- ・自分で好きな人に管理をお願いすること。(裁判官が決める)

成年後見制度では財産は

動かせない!現状維持が基本!

そこで家族信託の提案です!

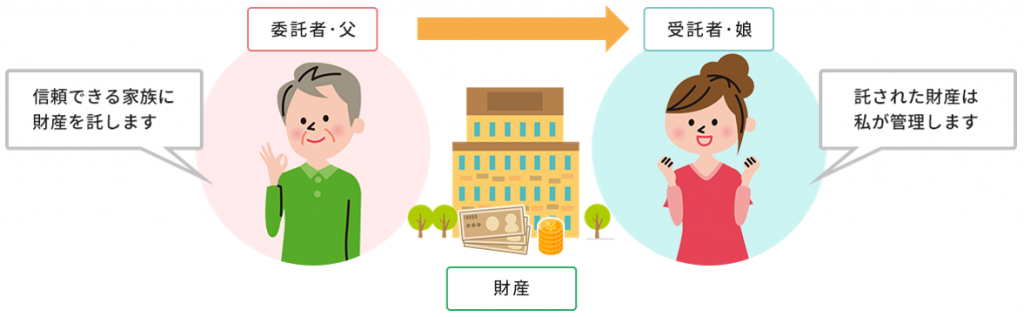

そもそも信託とは・・・・

① 自身(=委託者)の財産を、

② 信頼できる人(=受託者)に託しましょうという制度です。

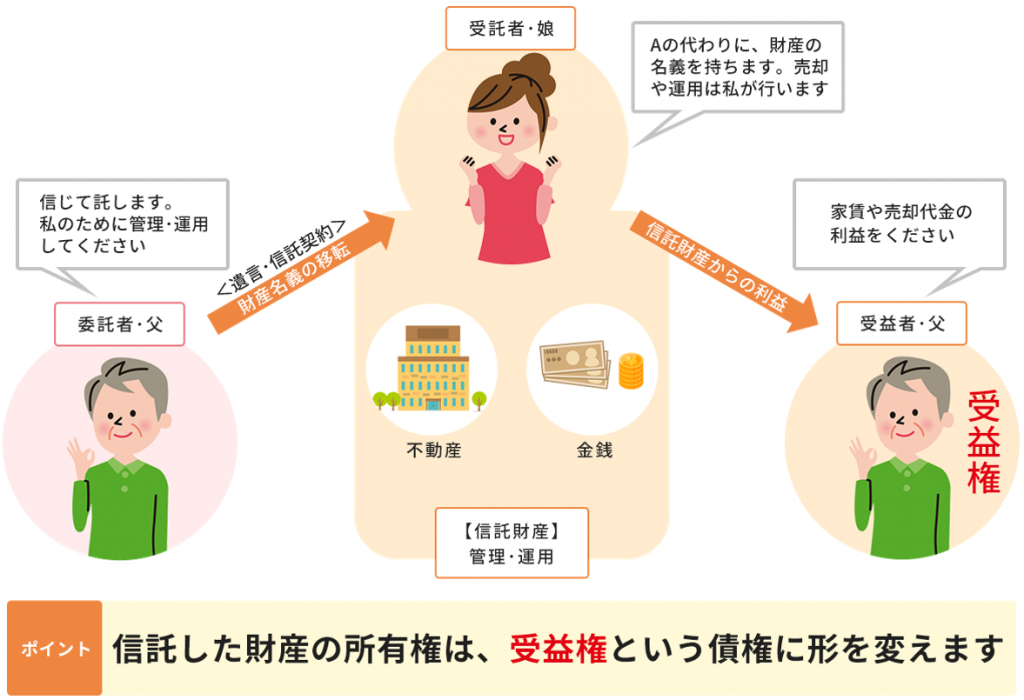

図解!家族信託の基本的な仕組み

参考)信託不動産の登記簿

| 【甲区】(所有権に関する事項) | |||||

| 【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 | |

| 1 | 所有権移転 | 平成12年9月12日 第57097号 |

平成12年1月2日相続 | 所有者 ○○市○○区A |

|

| 2 | 所有権移転 | 平成27年1月6日 第1号 |

平成27年 1月1日信託 |

受託者 △△市△△区B |

|

| 信託 | 信託目録第1号 | ||||

| 【信託目録】 | |||||

| 【番号】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【予備】 | |||

| 第1号 | 平成27年1月6日 第1号 |

||||

| 1.委託者に関する事項 | ○○市○○区A | ||||

| 2.受託者に関する事項 | △△市△△区B | ||||

| 3.受益者に関する事項 | □□市□□区C | ||||

信託がスタートしたら?

財産の名義が形式的に「受託者」に移ります!

各種名義変更手続き

1.不動産

・受託者に対する所有権移転及び信託の登記

2.金融資産

・受託者が、信託用口座(委託者○○受託者△△信託口)を作り、金銭や家賃収入を管理する

よくある質問

受託者の名義を移すと贈与税は発生するのか?

<自益信託(委託者=受益者)は非課税>

信託できる財産とは?

原則として、財産的価値があるものであれば信託は可能!

1. 不動産所有権、借地権、金銭

→ 契約内容によって管理・処分権限が受託者に移る。

→ 預貯金債権は不可

2.上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権

→ 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者に移る。

信託はいつ終わるの?

財産を託している人が亡くなった時に信託が終わるケースが多い!

信託が終わると・・・・

財産の名義が「帰属権利者」に移ります!

受託者は、信託された財産を帰属権利者等の引渡しを行います。

各種名義変更手続き

1.不動産

・ 帰属権利者に対する所有権移転及び信託の登記抹消

信託を活用すれば、死亡後の資産の承継先を

指定できる(=遺言と同じ効果を果たす)

信託を活用する様々な場面のまとめ①

成年後見制度に代わる資産運用・節税対策

i )元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。

⇔ 後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則としてできません。

⇔ 委任契約、財産管理契約をしていても、資産の運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界があります。

たとえば次のような場合・・・・

信託を活用する様々な場面のまとめ①

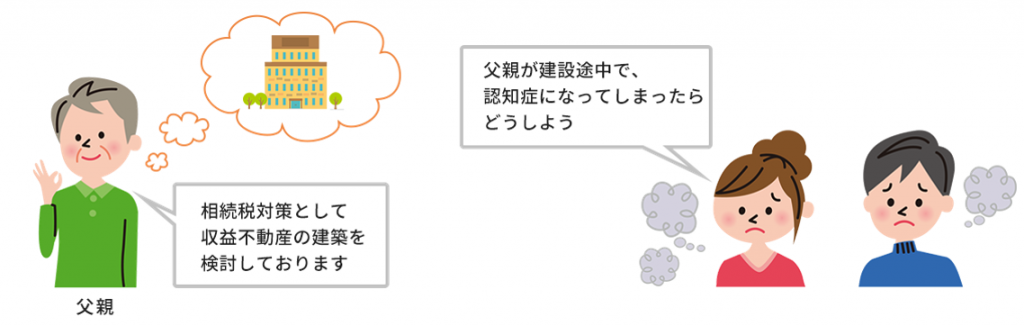

お悩み①

父親が相続税対策のために収益不動産の建築を検討しております。

ですが、高齢のため万が一、建設途中で認知症になってしまった場合に建築が、滞ってしまうことが心配です。

信託を活用する様々な場面のまとめ①

解決方法

父親の不動産と金銭を信託財産として、父親を委託者、息子を受託者とする、民事信託契約を結びます。これにより、父親が万が一、認知症になって判断能力が失われたとしても建築が滞る心配はありません。

信託を活用する様々な場面のまとめ②

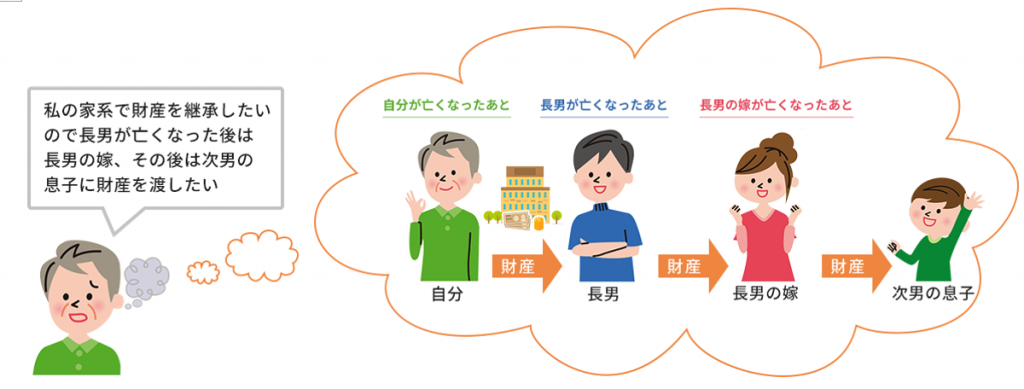

お悩み②

父から引き継いできた財産を、長男に継いでもらいたい。ただ、息子夫婦には子どもがいないので、長男が継いだその後、長男の嫁に渡ったあと長男の嫁の兄弟に渡るのは困る・・・・

信託を活用する様々な場面のまとめ②

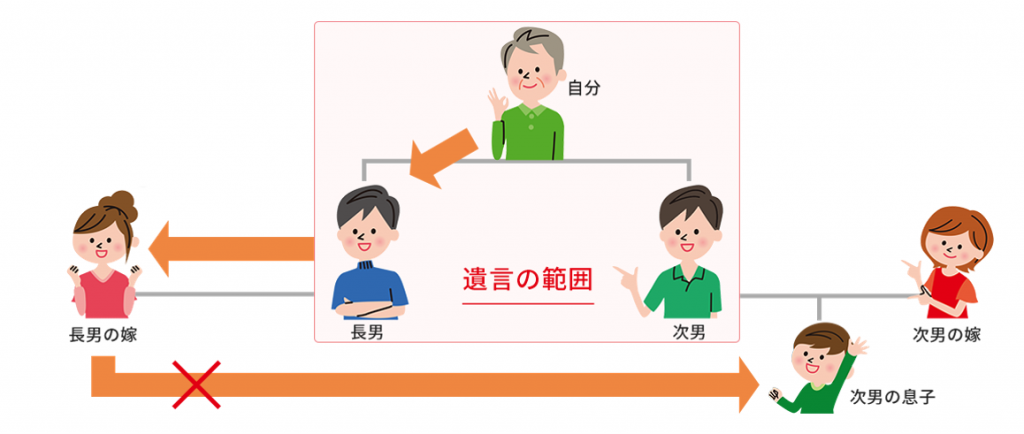

このとき「遺言」を使うとどうなるでしょうか?

「自分が亡くなった後には、長男に財産を相続する。その後、長男が亡くなった後に長男の嫁に行った財産は、次男の息子に相続する。」

このような遺言は、民法上「無効」です。

財産の承継者を、連続して指定することはできません!

信託を活用する様々な場面のまとめ②

■遺言でできること

- 自分(被相続人)が亡くなった後の、遺産引継ぎの意志を明記することができる。

■遺言でできないこと

- ・2代目以降の相続の遺産引継ぎを決めること。

- ・自分(被相続人)が亡くなった後にしか効力を発揮することができない。

遺言制度では不十分・・・・

信託を活用する様々な場面のまとめ②

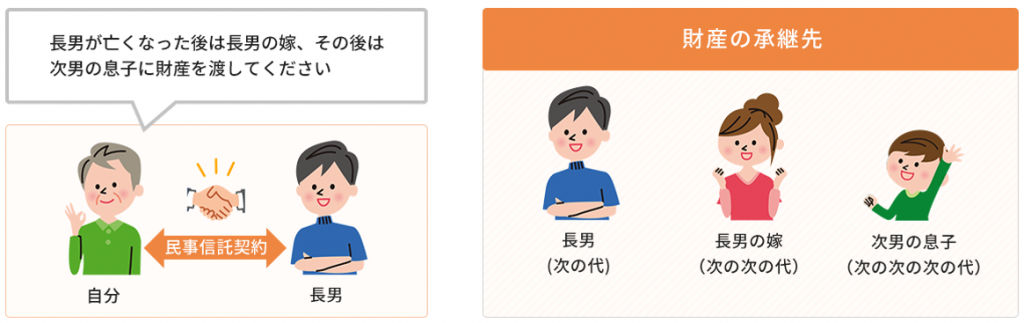

「民事信託」を活用するとこのようなお悩みが解決できます!

民事信託の場合

遺言の場合

信託を活用する様々な場面のまとめ②

解決方法

遺産承継の引継ぎ先をあらかじめ、次の代、次の次の代まで決めておき、民事信託契約を結ぶ。これにより世代を超えて財産を引き継いでいくことができる

信託を活用する様々な場面のまとめ②

資産承継・事業承継への柔軟な対応

i )二次相続以降の承継先を指定可能 (受益者連続信託)

■再婚を検討されている方!

■前妻との間にお子様がいる方!

■配偶者がすでに認知症で二次相続対策したい方

etc・・・・

信託の障害・デメリット

信託のデメリットは、原則、何もありません。

課題

① 争続に繋がる可能性

(遺留分減殺請求については判例がない)

② プレイヤーが少ない・・・・

③ 整備が整っていない金融機関・証券会社・・・・

④ 所得税の損益通算ができない・・・・

⑤受益権の複層化については不透明・・・・

家族信託を検討すべきか?

家族信託は下記の項目に該当する方にご検討いただく価値があると考えられます。

| チェック欄 | 項目 |

| □ | 自分や自分の家族が認知症になった後も、相続税対策を継続したい!(相続税対策信託) |

| □ | 配偶者が認知症なので、自分が亡くなった時の遺産分割協議に参加できない。(認知症対策信託) |

| □ | 2次相続以降の財産の遺し方まで考えておきたい。(二次相続指定信託) |

| □ | 認知症になった後も、子どもや孫へ教育資金や結婚式を定期的に贈与したい(金銭贈与信託) |

| □ | 資産の大半が不動産だが、相続人が複数おり、家賃だけ平等に残したい。(共有解消型信託) |

| □ | 再婚を予定しており、新しい配偶者に財産を引き継ぎさせたいが、配偶者死亡後は財産を家族に戻したい(受益者連続信託) |

| □ | 親族に障害者や自立生活が難しい者がおり、長期的に生活を支援した。(障害者支援信託) |

| □ | 不動産所得が700万円以上あり、法人化したいが費用が気になる。(流通税節税信託) |

家族信託を活用した事例紹介

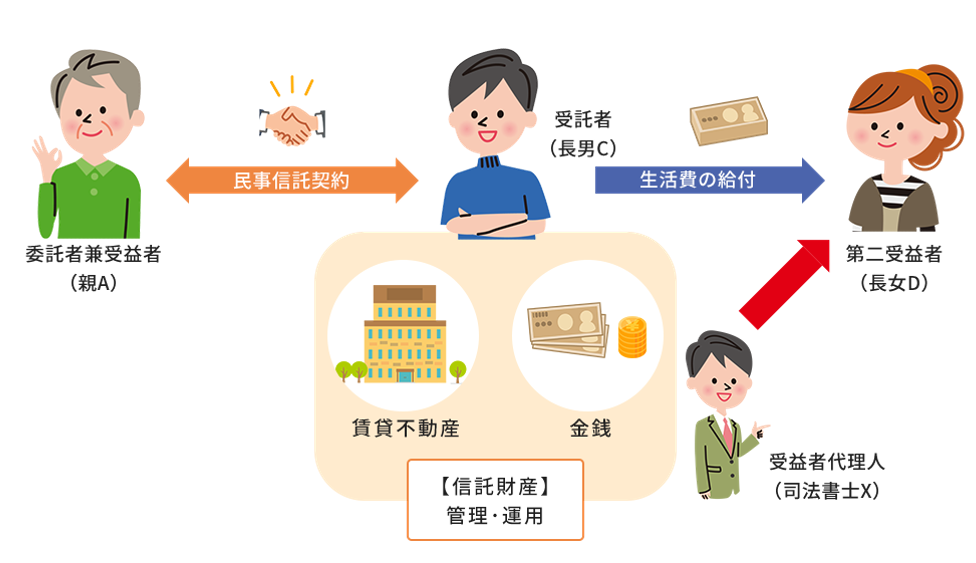

障碍者支援信託

親族に障害を持っている子供(長女D)がおり、長期的に支援したいと考えている。特に自分がなくなった後の生活が心配!(障害者支援信託)

家族信託を活用した事例紹介

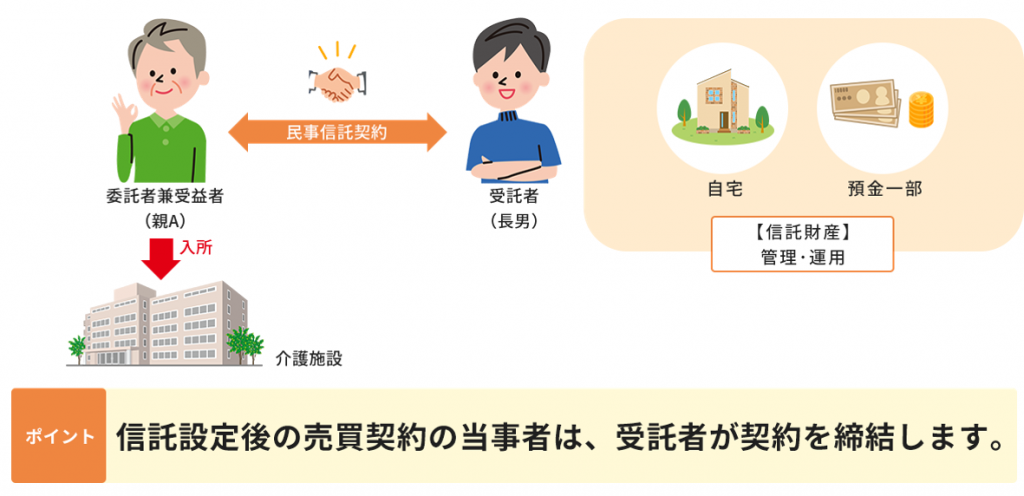

自宅信託

介護施設へ入所する際、自宅は売却したくない!しかし、介護費用の捻出等が必要になったら売却しなければならない。(自宅信託)

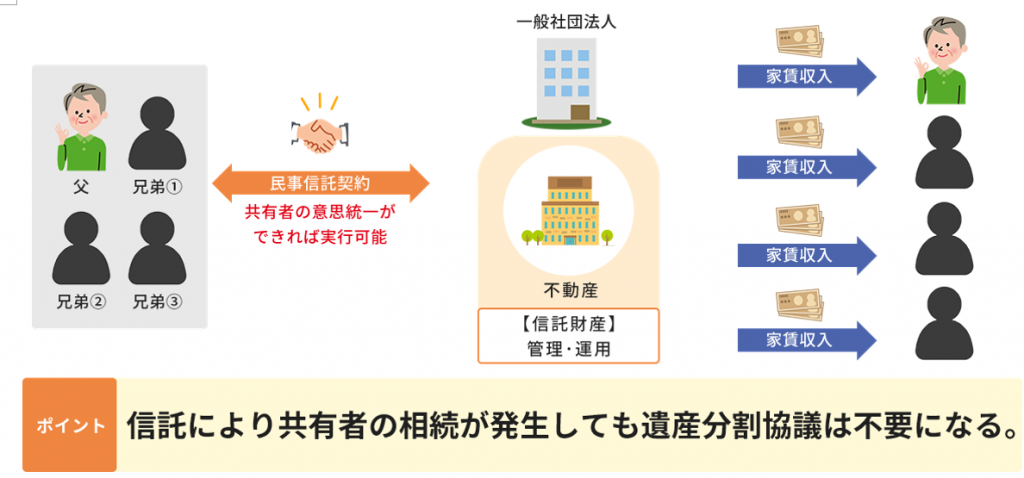

家族信託を活用した事例紹介

共有不動産のトラブル回避

現在、父の兄弟姉妹4人で不動産を共有しています。4人とも高齢のためこのまま対策を取らずにいると、1人でも判断能力が低下した際に改修・修繕・建て替えができなくかり、不動産が塩漬けしてしまう!

私たちがお手伝いできることは?

① 民事信託・家族信託の仕組みづくり

② 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)

③ 信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き

④ 信託監督人や受益者代理人への就任

⑤ 相続税シミュレーション及び相続税対策のアドバイス

⑥ 株価計算及び株価対策の提案

⑦ 相続に関する法律相談

家族信託の料金表

①家族信託の設計~手続き完了まで丸ごとサポート

家族信託の設計、手続き完了までに必要な手続きをすべて行います。

| 信託財産の評価額 | 手数料 | |

| 1億円以下の場合 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) | |

| 1億円超3億円以下の場合 | 0.5%+50万円 | |

| 3億円超5億円以下の場合 | 0.3%+110万円 | |

| 5億円超10億円以下の場合 | 0.2%+160万円 | |

| 10億円超の場合 | 0.1%+260万円 | |

| ①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング ②信託契約書の作成(遺言信託のご相談):15万円~ ③信託財産に不動産がある場合の登記:10万円~ ④家族信託導入後のアドバイス:別途お見積もり |

||

家族信託の料金表

自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3,000万円と仮定)

①民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用

¥30万円(税抜)

②信託契約書の作成及び公正証書作成

¥弁護士費用15万円(税抜)+公証役場実費3万円

③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額が3,000万円)

¥司法書士費用10万円(税抜)+登録免許税12万円

合計 約70万円

大人の終活・まとめ

① 相続税の計算をしましょう!

② 相続財産を誰に引き継ぐか検討!

③ 認知症対策には家族信託!